【石狮静脉血管曲张专科医院】腿上的“蚯蚓”别忽视!静脉曲张久拖不治或面

“医生,我这腿再拖下去是不是要截肢了?”石狮现代医院外科诊室里,患者脚踝处的黑色溃烂斑块触目惊心。几个月前,他只是发现腿上冒出青筋,却因忽视让小问题拖成大麻烦。

外科主任见过太多类似病例:高考季陪考的老人久坐后,青筋变粗变硬引发血栓;年轻女性生完孩子后,腿部“蚯蚓”逐渐蔓延……其实这些都是下肢静脉曲张惹的祸。

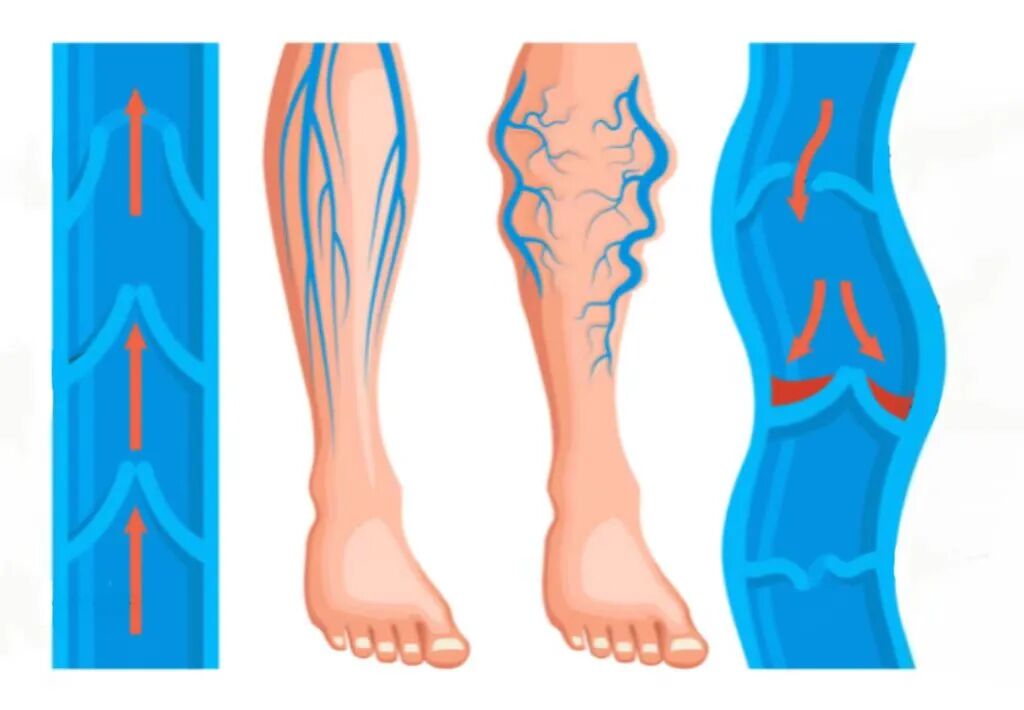

静脉“弹簧”为何会失灵

“大家看到的青筋,其实是下肢静脉的一部分。下肢静脉管壁就像弹簧一样有弹性,正常情况下能收缩对抗地心引力,把血液从脚送回心脏,而静脉曲张,就是这些‘弹簧’松弛了。”

主任解释,人体直立行走时,静脉血要逆流而上回到心脏,全靠三大助力机制:一是胸腔负压,呼吸时胸腔产生的负压会像抽水机一样,吸引静脉血往上流;二是静脉瓣膜,它就像单向阀门,血液从脚流向心脏时打开,一旦血液受地心引力想往下流,就会牢牢挡住,防止血液倒流;三是小腿肌肉,单侧小腿能容纳200~250毫升静脉血,肌肉收缩一次就能把10~20毫升血泵回心脏,原地走20步左右,就能把小腿的血排空。

可一旦

这三大机制出了问题,

静脉血液就会淤在腿上,

慢慢把血管撑得

迂曲凸起。

“弹簧”损坏主要有两个原因。一是先天质量不佳,医师提到,“约17%的患者有遗传因素,如果父母都有静脉曲张,下一代基本会遗传,概率接近100%;若父母一方患病,男性后代风险约25%,女性约50%,而且生育会放大这个影响”。

二是后天使用过度,长期站立、久坐的人最容易中招,比如收银员、教师、厨师、手术室护士,他们的小腿肌肉缺乏活动,静脉瓣膜和肌肉功能会慢慢受损;女性生育次数越多,风险也越高,“怀孕期间子宫增大,会压迫静脉回流,很多女患者都是生完孩子后,慢慢出现静脉曲张的”。

还有个特别的现象:左下肢静脉曲张更常见。医师解释:“右下肢静脉回流到腹腔是直线,很顺畅,而左下肢静脉回到下腔静脉时角度更大,还容易被前方动脉以及后方腰椎压迫,医学上叫髂静脉压迫综合征,所以左下肢静脉回流先天就比右下肢差。

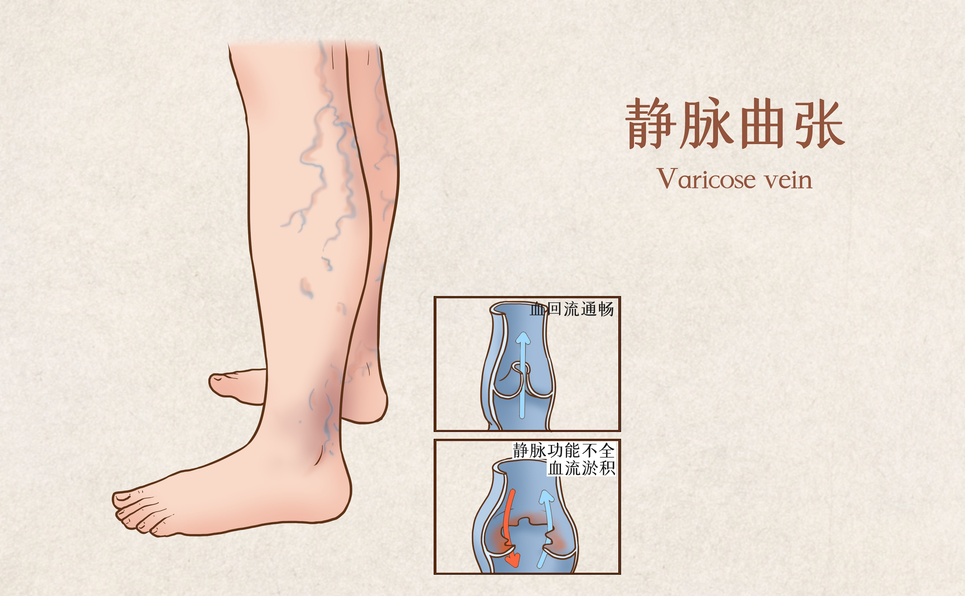

静脉曲张不只是影响美观

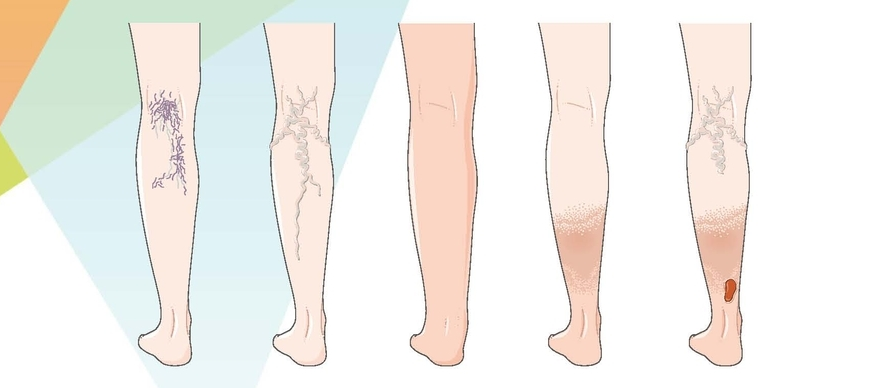

很多人觉得青筋只是影响美观,可医师强调,静脉曲张会慢慢发展,危害越来越大,“从静脉曲张到皮炎,临床上常说可能需要5年、10年,但越到后期发展越快。我曾经遇到过不少进展很快的病例,非典期间一位患者,短短几周就从青筋发展到皮肤发黑溃烂”。

静脉曲张的发展

有清晰的“进阶”过程。

虽然静脉曲张是慢性病,不像心脑血管疾病那样直接致命,但它对患者的影响,会从早期仅仅影响生活质量逐渐升级为危及肢体完整,治疗难度也会随病情进展大幅增加。

防治结合 科学应对

面对静脉曲张,既不必过度恐慌,也不能放任不管,科学应对需做好治疗与预防两大环节。

在治疗上,“是否手术,核心还是要看病情严重程度”。医师给出明确建议,若仅偶尔腿酸、不影响生活,穿弹力袜、多活动脚踝等保守治疗即可缓解;一旦出现皮肤色素沉着、溃疡,或血管变硬、引发血栓等并发症,必须及时手术。

当前治疗以微创为主,热消融、化学消融、硬化剂注射等方式已十分成熟,且无论哪种方式,基本都是第一天住院、第二天手术、第三天观察,术后第二天就能下床,恢复效率远超传统手术。

具体方案需个性化匹配。年轻患者注重美观、病情较轻,选热闭合或化学闭合术避免留疤;年老患者基础病多、不耐受复杂麻醉,优先选微创;40~70岁身体状况好者,结合经济成本与血管条件选择——血管主干粗可能需要切除,偏胖患者为避免术后淤青则倾向热闭合。

为控制复发,医生会用B超标记病变血管,避免遗漏深层病灶,目前专科手术复发率已控制在5%以内。有生育计划的女性建议先手术再怀孕,可降低远期复发风险。

术后护理也很简单,10天内避免洗澡,先绑3天弹力绷带再换弹力袜穿2周,多活动踝关节即可。

预防对高危人群尤为重要。

有家族史、长期站立久坐、多次生育的女性,日常可常做脚踝背屈动作,每次收缩小腿肌肉20次以上,靠肌肉泵作用促进血液回流;也可穿压力小于20mmHg的轻级别短筒袜,且必须包住脚底板,但厨房等湿热环境工作者不宜穿,易闷汗过敏。

“即便没症状,高危人群也建议每年做一次专科B超。”医师提醒,正常大隐静脉主干直径3~4毫米,若超过4毫米,就需警惕后续发展,应尽早就医咨询。

闽公网安备

闽公网安备